A Luisa Pernalete el oficio le brota en cada palabra incluso cuando explica los escenarios más desoladores. Su verbo es pausado, pone en contexto, hace referencias y utiliza ejemplos para que quien le escuche pueda entender claramente. Aunque la lista en negativo del año escolar a veces le apacigua el entusiasmo, como buena maestra, busca cómo puede sumar ante tanta resta.

Por eso parece simple, aunque el problema sea complejo, cuando señala que la educación en Venezuela desde hace 3 o 4 años enfrenta lo mismo que ocurre en un país que ha sufrido tsunamis, terremotos, sequías prolongadas o conflictos bélicos: es imposible cumplir con la rutina escolar, es decir que los niños tengan clase todos los días y en su jornada completa.

En marzo de este año, las escuelas tuvieron actividades solo 10 de sus 21 días hábiles –pero nada más en algunos estados- debido a los dos apagones nacionales que dejaron sin energía eléctrica ni servicios públicos al país. En regiones del occidente, desde marzo hasta mayo, específicamente a quienes les correspondía el turno vespertino se quedaron con una jornada incompleta, o simplemente ni siquiera la reanudaron, debido a la orden desde el Poder Ejecutivo de suspender indefinidamente este horario “en pro del restablecimiento del servicio eléctrico nacional”. En varias escuelas, pidieron a los padres llevar a los niños solo de 1:00 a 3:00 de la tarde. En otros –para cumplir con la orden- las clases eran lunes, miércoles y viernes.

“Solo en Venezuela hemos visto que se suspenden clases por órdenes superiores, eso no pasa en el resto de América Latina. Ni siquiera cuando hay elecciones y mucho menos por más de cinco días cuando hay jornadas electorales”, explica la docente y recuerda la frase que le dijo un maestro ante tantas suspensiones de actividades “a uno lo pueden obligar a trabajar, pero lo increíble es que nos obliguen a NO trabajar, eso no se entiende”.

Pero además de lidiar con los apagones, las comunidades educativas lucharon durante este año escolar con otros monstruos devoradores que apenas tienen capacidad de enfrentar como la niñez dejada atrás, la inseguridad alimentaria, la deserción del magisterio, la opacidad total de las cifras y el que Pernalete considera el más peligroso: la percepción de que estudiar perdió todo el sentido.

“Todo esto complica la vida en la escuela y los maestros nos estamos entrenando para problemas que son nuevos, lo que viene con la migración forzada que vivimos”.

– ¿Y contra qué más tiene que luchar la escuela en esta situación?

-Tenemos que inventar todos los días otras maneras para lograr que la escuela gane esta lucha, hacerla más atractiva para que los niños vuelvan. Hay que recordar que los derechos humanos son interdependientes, pero la educación es el derecho puerta, el que permite tener acceso al resto de los derechos y el que abre el camino para verdaderas oportunidades de transformación.

Fíjate en esto: en el estado Bolívar, por ejemplo, ocurre que el maestro tiene que responder a los niños que le dicen “¿para qué voy a estudiar si yo con un día vendiendo algo o buscando oro, hago más dinero de lo que usted cobra en el mes?”. Y es verdad, es dolorosísimo, pero es verdad. Entonces tenemos que buscar la manera de mostrarles que estudiar tiene sentido, de hecho, es lo único que tiene sentido.

Por eso asegura que no solo los educadores o quienes sean padres tienen que asumir esta lucha: como sociedad hay que defender ese derecho fundamental porque no se puede esperar solo la respuesta del Estado, que sin duda tiene la principal responsabilidad. “¿Y mientras tanto qué hacemos? Aquí no podemos esperar”.

Un Estado que asume una política de oscuridad que ya no es metafórica solamente.

“No hay datos, entonces no conocemos la magnitud del problema al qué nos estamos enfrentando. En todos los países hay exclusión escolar y la manera de atacarla es saber dónde está, en qué aspectos es más compleja, cuál es la dimensión. Pero ocultar las cifras nos deja en mayor oscuridad”, señala Pernalete.

Los datos registrados por la red de los 175 centros educativos de Fe y Alegría en el país asoman un atisbo de la magnitud: en junio del año escolar 2017-2018 tenían 4.444 estudiantes cuyos padres (uno o ambos) habían emigrado y estos niños habían quedado al cuidado de un tercero o en algunos casos adolescentes que incluso estaban solos. El número de cierre del período escolar 2018-2019 supera los 10.000 estudiantes en esta situación.

A Luisa Pernalete el corazón se le aprieta de solo mencionar la cifra. Su voz hace una pausa y como si tuviera una pizarra al frente lo muestra: “tenemos el caso de una misma escuela en Caracas en la cual ya superamos los 100 niños que fueron dejados atrás porque sus padres emigraron. Eso es como llenar tres salones”. El problema ya no es solo fronterizo, según el corte de cuenta que va llegando al cierre del año de las escuelas de Fe y Alegría: en Caracas van 876, pero hay 1.022 estudiantes con la misma historia en el estado Bolívar, por ejemplo.

A los niños no solo se les están yendo los padres, también sus maestros. La profesora con más de 40 años de experiencia en aula ve cómo día tras día los docentes tiran la toalla porque a muchos el sueldo no les alcanza ni para el pasaje.

-

¿Quiénes se están quedando?

Los que viven cerca de las escuelas, los que tienen otro tipo de ingresos y los que deciden quedarse un poquito más y así van. Nada más en Caracas este año tenemos 233 cargos vacantes. Hay renuncia y ahora abandono, simplemente los maestros dejan de ir y ya porque las liquidaciones son tan poquito que prefieren dejar eso así.

-

Y la deserción de maestros también interrumpe la rutina escolar de los niños-

Por completo. Esto acelera la preocupación de los niños porque el apego y la rutina con sus maestros es muy importante. Un maestro no se puede improvisar. Entonces cuando ellos les avisan que se van, se agrega una preocupación sobre todo en los niños más pequeños que no deberían estar pendientes de eso. Es que la escuela tiene dos funciones claves en la formación: primero, porque de 0 a 12 años es la edad en la cual se desarrollan los hábitos que permite tener un orden y una estabilidad; pero también la escuela tiene la función socializadora que construye los procesos de interrelación; resulta que nuestros muchachos están preocupándose porque la maestra no se vaya, porque no han visto matemáticas ni inglés o porque no hay agua en su casa.

El agua, la luz, el gas, el transporte. A veces todos juntos. El colapso de los servicios públicos se ha convertido en el principal motivo de inasistencia porque las familias no pueden garantizar ni que lleguen, que coman o que siquiera los niños y adolescentes tengan el uniforme limpio.

“Las familias hacen lo que sea para mandar a los niños a clase cuando en la escuela por lo menos tienen comida. Si el PAE (Programa de Alimentación Escolar) o los comedores están funcionando en la escuela, las mamás hacen el esfuerzo de llevarlos, aunque sea a pie. Pero si no tienen comida en casa y tampoco en la escuela, no. Si no tienen agua, tampoco. En mis 40 años como docente te puedo decir que el niño llega limpio a la escuela porque en eso hay una dignidad. Y si no le podemos garantizar lo más básico a las familias, cada vez es más difícil que sigan yendo a la escuela”.

Sin embargo, la maestra no se rinde porque cada día se encuentra con otros maestros, madres y padres que tampoco lo hacen. “Desde el pueblito de Cojoro hasta Manacrí, tenemos más de 170 centros de educación (Fe y Alegría) en los que la gente insiste en hacer bien su trabajo, así que yo tampoco lo haré. Siempre recuerdo a un maestro que trabaja en una escuela que queda en Bachaquero (estado Zulia) y se echa 40 minutos manejando su bicicleta para ir a dar clase ¿cómo yo voy a perder el entusiasmo? Yo soy maestra y eso es lo que sé hacer, por eso tengo que seguir insistiendo”.

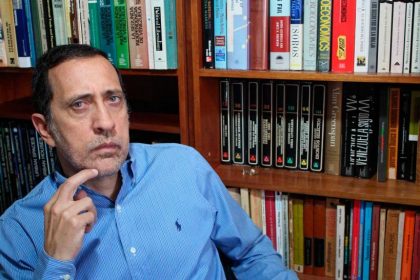

Luisa Pernalete

Educadora. 40 años de experiencia. Coordinadora de educación para la paz en Fe y Alegría

Coordinadora del programa Madres promotoras de paz

Por: Gabriela Rojas. Alianza Tal Cual-Provea