Se arrima un nuevo primero de mayo, el día del trabajador y la trabajadora, y en Venezuela la situación es dramática debido a la depauperación de las condiciones de vida y a la negativa gubernamental para asumir sus obligaciones en materia de derechos laborales.

La pésima gestión de Maduro condujo al país -por primera vez en su historia- a un escenario de hiperinflación que pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de miles de familias, colapsó el consumo y demolió la moneda nacional. La caída del ingreso ubicó a la mayoría de los trabajadores venezolanos en situación de pobreza monetaria extrema, El salario mínimo sigue estando muy por debajo del estándar estipulado por el Banco Mundial para considerar a una persona en condición de pobreza.

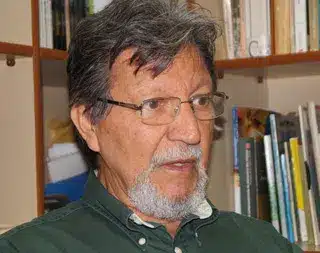

Sobre estos y otros aspectos, conversamos con Héctor Lucena, profesor de la Universidad de Carabobo, ex Decano de los Estudios de Postgrado de esa casa de estudios, y fundador del Programa Doctoral en Ciencias Sociales.

– Hace 10 años Maduro llegó a la presidencia afirmando que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana y condenando el modelo económico neoliberal, pero ¿cuál ha sido el impacto de su gestión sobre los derechos de los trabajadores venezolanos?

La llegada de Nicolás Maduro al poder coincide con la puesta en práctica de una nueva legislación laboral que -coloquialmente-, llamamos Ley Orgánica del Trabajo, pero que en realidad es un Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo Trabajadoras y Trabajadores (DLOTTT)

No es secundario que destaque esto, porque el hecho de que sea un decreto (presidencial) indica que no hubo un debate parlamentario dirigido por una comisión especial dedicada a recopilar planteamientos, necesidades, puntos de vista.

No hubo diálogo social para construir esta norma.

No hubo entonces un procedimiento que estuviera enmarcado en las prácticas legislativas convencionales, ya que el DLOTTT nació en medio de un amplio decreto habilitante que se había emitido para atender emergencias derivadas de las lluvias torrenciales que habían afectado ciertas regiones del país y fue, en ese contexto, que se aprobó el segundo instrumento normativo más importante de nuestro país después de la Constitución Nacional.

Entonces, se restó importancia a la construcción de la norma y de ahí derivó un texto que, si bien tiene algunos elementos que mejoran lo referido al contrato individual de los trabajadores, fue totalmente regresivo en materia de derechos colectivos.

Las convenciones colectivas, que son la gran herramienta de las relaciones laborales en la historia moderna, fueron sujetas a más restricciones.

En la actualidad, hay menos población cubierta por convenios colectivos y hay un número mucho menor número de convenios colectivos homologados. Hay más intervención estatal respecto a las relaciones laborales.

A Maduro le tocó, en 2013, empezar a implementar esa norma y eso coincidió con un período de ascenso del autoritarismo gubernamental, que finalmente allanó el camino para des-institucionalizar las relaciones de trabajo y erosionar aún más las bases del movimiento sindical.

«No hay diálogo, no hay negociación»

En marzo de 2022 la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), aprobó un instructivo denominado «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas«, que viola las interescalas de los tabuladores salariales provocando su aplanamiento, y que desconoce los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas del sector público.

La medida fue ampliamente rechazada por trabajadores y jubilados del sector público y fue la chispa que encendió un período de intensas protestas para exigir su derogatoria.

– En el último año centenares de protestas han colmado las calles, la mayoría de ellas exigiendo aumento de salarios y la derogatoria del instructivo de la ONAPRE ¿por qué el gobierno no quiere oír estas demandas?

Este año el movimiento sindical ha mantenido una protesta pública muy intensa. No hay ningún estado del país en el que no se haya desarrollado protestas por salarios.

Eso es muy revelador porque significa que el salario en el sector público o privado es apenas un símbolo.

Todos esos trabajadores forman parte de un voluntariado, porque lo que lo que la gente recibe como pago no tiene nada que ver con su desempeño en el trabajo.

Cuando se devenga apenas 130 bolívares de pensión o de salario mínimo, se percibe apenas el uno por ciento de los 12.000 bolívares que cuesta la canasta alimentaria para una familia de 4,2 personas.

A pesar de esta realidad, la respuesta que ha dado el gobierno a todas las protestas y reclamos de los trabajadores ha sido la desatención. No hay diálogo, no hay negociación.

Esos son reflejos de la política laboral de este tiempo, de este régimen que en el fondo se ha empeñado en eliminar las relaciones laborales o reducir su ámbito, de des-institucionalizarlo.

Impusieron el instructivo ONAPRE, que es un exabrupto, y que dio lugar a una situación de capitalismo extremo.

Siempre hemos visto al Fondo Monetario Internacional (FMI) como la máxima representación del neoliberalismo y el responsable del despojo de los derechos laborales.

Sin embargo, sus medidas pudieran ser calificadas de progresistas frente a lo que está haciendo Nicolás Maduro.

Para hacernos una idea de lo depauperado que está el ingreso en Venezuela, tenemos que mirar la lógica del capitalismo moderno.

En esa lógica, el capital y el trabajo concurren a la producción bajo un principio básico que debería garantizar al capital el 50% y al trabajo la mitad restante.

En la Venezuela actual el capital se está llevando el 90% y sólo está dejando el 10% para el trabajo, es decir, para los trabajadores. Eso constituye la participación y el ingreso más bajo, no en América Latina, sino en el mundo.

En Cuba, que siempre ha sido un ejemplo de salarios precarios, los trabajadores absorben cerca del 25%, reservando al capital un 75%.

En los países industrializados la relación está cerca de 60% para los trabajadores y 40% para el capital.

El gobierno de Venezuela argumenta que no hay plata para aumentar los sueldos debido a las sanciones. Pero esa afirmación se acaba cuando salen a la luz escándalos de corrupción como el más reciente.

Entonces el problema no es el bloqueo, es el saqueo, el derroche, la corrupción.

El gobierno tiene otras prioridades antes que remunerar de manera satisfactoria a los trabajadores.

– El histórico informe de la Comisión de Encuesta de la OIT y el proceso de diálogo social auspiciado por el órgano en Venezuela, parecían la oportunidad propicia para que el gobierno asumiera una política distinta en materia salarial y de respeto a la Libertad Sindical, ¿qué ha pasado entonces? ¿surtieron algún efecto positivo las visitas de la OIT al país?

En 2019 se publicó el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT en respuesta al reclamo hecho por Fedecámaras, al cual adhirieron los sindicatos debido a la ausencia de diálogo social.

Que la OIT haya instituido una Comisión de Encuesta para Venezuela, es solamente comparable a la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.

Es sumamente relevante.

Hasta ahora el avance ha sido lento pero ese espacio, esa oportunidad, ese documento hay que preservarlo y asegurar su cumplimiento para no seguir perdiendo la institucionalidad en las relaciones de trabajo.

– Has insistido en tus análisis en mencionar el impacto que ha tenido la diáspora venezolana y la ausencia de respuesta estatal, en las capacidades productivas del país ¿Cuáles han sido las consecuencias de este fenómeno en el campo laboral?

La diáspora venezolana supera los siete millones de personas. No todos son población económicamente activa, porque hay mayores que ya están en la edad pasiva y hay menores que no han llegado a la edad activa, desde el punto de vista laboral.

Pudiéramos estar hablando entonces de unas 4.5 millones de personas, en edad de trabajar, que se ha ido del país. Eso es muy importante porque indica que, con ellos, se nos fue también el bono demográfico. Es decir, aquel momento en el cual la población en edad activa supera el número de habitantes en edad pasiva.

Nosotros entramos en el bono demográfico en la década y ya creo que hemos salido como consecuencia, entre otras cosas, de la diáspora. Ya lo perdimos, pero eso no parece ser una preocupación para el gobierno, porque lo que existe es desdén y desatención gubernamental hacia la diáspora.

Esos venezolanos que han migrado no están presentes en la construcción de políticas por parte del gobierno, eso es lamentable porque desde el punto de vista de las capacidades productivas es talento que estamos perdiendo, son personas con suficientes capacidades y voluntad para ayudar al país a salir de la crisis.

Inti Rodríguez | Prensa Provea