TEXTO: CAROLINA GUTIÉRREZ TORRES. FOTOS: JUAN ARREDONDO

Estos indígenas venezolanos llegaron a Colombia tras un rumor de que aquí, al menos, había arroz para comer. Eran unos 300 y estuvieron en el país hasta junio, viviendo en condiciones indignas. Dos de sus niños murieron por desnutrición y eran objeto de amenazas constantes por supuestamente ser contrabandistas.

Primera semana de mayo del 2018, Cúcuta.

Para encontrar a los indígenas venezolanos yukpa en Cúcuta, hay que ir al puente Francisco de Paula Santander que une a Colombia y Venezuela: el segundo paso fronterizo entre los dos países (el primero es el Simón Bolívar); la entrada menos custodiada por las autoridades y menos contada por los medios de comunicación; el lugar por donde pasa el contrabando a plena luz del día y frente a los ojos de las autoridades; el escenario de enfrentamientos nocturnos entre bandas criminales que quieren controlar las rutas del contrabando; el sitio donde a veces, solo a veces, se preocupan por sellar el pasaporte.

En la margen derecha, justo debajo del puente, está el primer grupo de yukpa. Hay que ir con cuidado: son buscapleitos, tiraflechas, contrabandistas. O al menos eso dicen la policía y los titulares de prensa: “Indígenas Yukpa agredieron con piedras a funcionarios en puente fronterizo”, “Nuevos enfrentamientos entre Yukpa y autoridades”. Los otros dos grupos están al lado izquierdo del puente. Para llegar a ellos, hay que caminar por la calle paralela al río Táchira, pasar una cancha de fútbol, seguir hasta encontrar unos arbustos y atravesar ese matorral. Ahí están. Con ellos no hay de qué preocuparse: son muy pacíficos. Eso sí: hay que pedirle autorización a los caciques para entrar. En total, son unos 300 indígenas.

La historia de los yukpa es casi tan invisible para el país como la del Francisco de Paula Santander: el puente por donde entraron los indígenas a Colombia en junio del 2017, huyendo del hambre y las enfermedades en su territorio (la serranía del Perijá, estado de Zulia), y donde se quedaron a vivir. Los yukpa llevan un año aquí y no sabemos casi nada de ellos. No sólo porque están yendo y viniendo de su territorio, o porque no tienen líderes absolutos que sean sus voceros, sino porque su relación con el Estado colombiano ha sido a estrujones. No confían en casi nadie.

De los yukpa, sabemos que están viviendo en condiciones indignas en la intemperie y que este año han muerto dos de sus niños por desnutrición. Sabemos que han denunciado la desaparición de varios de sus miembros, y que se sienten amenazados por los criminales que se mueven por el puente. Sabemos que están empeñados en quedarse en Cúcuta porque en Venezuela comprar arroz se volvió un lujo y aquí, desde que llegaron, al menos no les ha faltado su arrocito. Sabemos que le están pidiendo al Estado colombiano ser atendidos como ciudadanos de este país, porque vienen de un territorio que comparten con Colombia y eso, sostienen, los convierte en “indígenas binacionales”. Sobre su origen y su cultura y su cosmovisión, no sabemos nada. Por eso estamos acá.

Es martes 8 de mayo y estamos frente al puente Francisco de Paula Santander. Nos subimos al puente, caminamos por la margen derecha, nos detenemos en la mitad del trayecto y miramos hacia abajo. Vemos los cambuches de palos y plásticos en los que vive el primer grupo de yukpa del que nos hablaron; vemos niños desnudos, o con la ropa sucia y a medio poner, acostados sobre cajas de cartón; vemos indígenas con bultos en la espalda, cruzando las aguas sucias y malolientes del río Táchira, para esquivar los puestos de las autoridades fronterizas. Le preguntamos a un policía por los yukpa asentados debajo del puente y nos responde que son unos revoltosos y que se ponen más agresivos, aún, cuando los detienen con contrabando, pero que qué más puede hacer la policía si su misión es mantener la seguridad y el orden.

Nos devolvemos, nos bajamos del puente y pensamos unos segundos qué hacer. Decidimos coger el camino de la izquierda y buscar a los dos grupos de yukpa que están asentados detrás de los matorrales. Cuando ya estamos muy cerca vemos a una mujer indígena junto a varios niños. Les sonreímos. Les decimos que estamos buscando a Henry o a Samuel, sus caciques. La mujer nos hace una señal para que la sigamos y empieza a caminar. Atravesamos los arbustos y llegamos a su pequeña comunidad, también construida con palos de madera y reciclaje.

Nos reciben otras mujeres, les preguntamos por los caciques y nos llevan de la mano hasta un rancho. Nos piden que esperemos. Mientras tanto, más mujeres y niños nos rodean; la mayoría de los pequeños tienen ronchas en la piel, las barrigas infladas de parásitos y el pelo descolorido. Después de unos segundos llega el cacique Samuel Romero, con un sombrero de paja y una banda amarilla, azul y roja, y estrellas blancas, atravesada en el pecho. Él se sienta en una silla y el resto nos acomodamos en el suelo, rodeándolo. Les contamos lo que estamos haciendo y les pedimos autorización para estar allí. Aunque muchos no entienden ni una palabra de español, todos nos escuchan atentos. Samuel nos da su aprobación.

“Nos demorábamos entre tres y seis meses sacando tres sacos de yuca, y nos los compraban a precio de gallina flaca”

Cuando les preguntamos por su origen, por el lugar del que migraron, una de las mujeres corre hasta el rancho del cacique y trae una cartulina verde, en la que hay dibujado un paisaje infantil. “Nosotros venimos de aquí”, dice Sonia Martínez, mientras señala el dibujo trazado con lapicero azul. El dedo de Sonia apunta a unas montañas, a un sol, a una casa grande ubicada en el centro, y a varias casitas regadas por los alrededores. Allá han vivido históricamente en casas de caña brava, bahareque, techo de paja o de hojas de palma, y piso de tierra. No tienen autoridades ni un gobierno absoluto. Están divididos en pequeños grupos liderados por un cacique, y asentados alrededor de una sede principal, que es donde solían recibir la atención médica, los alimentos y la educación que les proveía el Gobierno venezolano. Sobrevivían cazando; cultivando malanga, yuca, plátano, caraotas y frijoles; y vendiendo la cosecha para comprar sal, arroz, aceite y elementos de aseo: lo básico para vivir. Pero la crisis política y económica de Venezuela también se trepó en esa montaña y los estaba acabando.

“Nos demorábamos entre tres y seis meses sacando tres sacos de yuca, y nos los compraban a precio de gallina flaca”, dice Brinolfo, un líder yukpa de la comunidad vecina, que queda a unos pasos de aquí y que lidera el cacique Henry. Por tres bultos de yuca les daban un millón de bolívares, explica el señor, y esa plata apenas les alcanzaba para comprar un kilo de arroz. Así no hay quien sobreviva. El hambre y el desespero los estaba llevando a robarse la siembra entre los diferentes grupos, a pelearse. Ahí se dieron cuenta de que estaban tocando fondo.

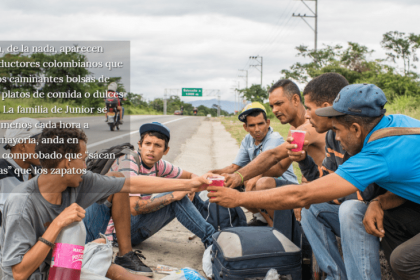

Por ese entonces, hasta la sierra del Perijá venezolana había llegado el rumor de que en una ciudad colombiana llamada Cúcuta al menos había arroz para comer. No lo pensaron más y decidieron cruzar a Colombia. Se organizaron y emprendieron tres días de viaje en burros y buses, y de largas caminatas, hasta que arribaron al puente Francisco de Paula Santander. Eran unos 60. La mayoría, niños, mujeres y ancianos enfermos. Muy enfermos.

Sonia coge la cartulina en sus manos y señala ahora la punta de una montaña, de la que se desprende una cascada. Es su montaña sagrada desde los tiempos de “atancha” (“desde nuestros antepasados”, explica Samuel). Se llama turi, que significa agua de manantial. “No se puede llegar a ella. Cuando estamos cerquita ella se pone lejos. La primera piedra con que se fundó nuestra comunidad salió de ahí”, cuenta Sonia. Los ancestros de los yukpa son los indígenas caribe. Se calcula que en Venezuela son unos diez mil.

En ese paisaje azul está todo lo que los yukpa tuvieron que abandonar para ir en busca de comida y de atención médica para sus niños enfermos, sobre todo, de tuberculosis y desnutrición. Dejaron su lugar de origen, su turi sagrada y, claro, sus tradiciones. Por ejemplo, esa que reza que hay que cortarle el pelo a las niñas al ras después de su primera menstruación, y que luego deben permanecer un mes encerradas en el monte, completamente aisladas, tejiendo y comiendo alimentos sin sal. “Cuando termina el mes se hace una fiesta. La señorita tiene que preparar la chicha para demostrar que sabe cómo cocinar”, explica Neli Achita, otra mujer de la comunidad. Para casarse, tiene que esperar hasta los 18 años.

Todos seguimos sentados en el mismo círculo, escuchando las historias de las mujeres. De pronto el cacique Samuel se pone de pie y las reúne. Intercambian un par de frases en su lengua y luego nos dicen que quieren mostrarnos uno de sus bailes tradicionales. Cuatro mujeres hacen una fila horizontal y una de ellas coge a un niño en sus brazos. Comienzan a cantar en su lengua y a balancearse hacia adelante y hacia atrás.

Es el baile de los niños recién nacidos y lo hacen cada 24 de diciembre. Las mujeres cargan a los bebés de la comunidad y danzan con ellos mientras, con la mano, simulan que les están llevando comida a la boca. Es la representación de su primer bocado bendecido por el cacique: una especie de aseguranza para que no les falte el alimento. Aunque en esta Venezuela de hoy, comandada por un dictador, no hay poderes ancestrales que valgan. Los yukpa se estaban muriendo de hambre en su territorio y hoy, con su migración y la división de la comunidad, está en riesgo la supervivencia de su cultura.

Las mujeres bailan. Los niños se ríen y aplauden. Y por un instante todo es fiesta en la comunidad del cacique Samuel.

Debajo del puente hay un gran basurero. Y en medio de la basura: cambuches, chatarra, niños desnudos, fogatas, mujeres acostadas en la tierra. Betilio empieza la conversación diciendo que esta comunidad es muy diferente a las del lado izquierdo del puente. “De 18 años para acá, gracias al comandante Chávez, nosotros entramos a la civilización”, dice. Ya Betilio tiene una casa de ladrillos, no un ranchito. Ya Betilio no es capaz de comer arroz sin su pollo asado. Ya Betilio es muy diferente a sus abuelos que vivían de la cacería.

Mientras estamos ahí, vemos a varias personas llegar del río Táchira cargadas con bolsas y costales. Remijio sigue cada uno de sus movimientos y, con gestos muy sutiles, parecería darles instrucciones sobre dónde descargar o qué camino coger. Cuando les preguntamos por el contrabando Remijio responde enseguida que sí, que ellos están cruzando mercancía, pero que lo hacen “porque nos toca, porque tenemos mujeres solteras con cuatro o cinco niños y necesitamos garantizarles la comida”. Luego aclara: “sí carretiamos cosas de aquí para allá, pero eso no es contrabando: es un kilito de harina; son unas naranjas, unos aguacates. Aunque la prensa nos ha humillado diciendo que estamos traficando carne”. Eso sostienen las autoridades: que los indígenas están transportando chatarra y carne desde Venezuela, y que existen redes criminales que los están utilizando.

Los jesuitas y la ONIC le insistieron durante meses al Gobierno colombiano que declarara a los yukpa como un pueblo binacional, para que fueran protegidos por Colombia y Venezuela.

El contrabando ha generado innumerables enfrentamientos entre la policía y los yukpa que habitan los bajos del puente. Incluso, la prensa ha publicado fotos en las que se ven a los indígenas con flechas y arcos. Remijio reconoce que han utilizado esas armas pero “en caso de emergencia”. Caminamos unos pasos hasta un cambuche, Betilio saca varias flechas y nos dice que son las mismas que usan los hombres de su montaña para cazar. Nos las enseñan con un dejo de orgullo. Son gruesas y enormes, les llegan a la cintura, y las puntas parecen cuchillos.

Las tres comunidades yukpa asentadas junto al río Táchira son muy diferentes. Pero el problema, el gran problema, es que existen medios de comunicación y entidades del Gobierno que se han encargado de estigmatizarlas, repitiendo cada vez que pueden que “todos los yukpa” son contrabandistas. Eso los ha dejado muy expuestos, más vulnerables de lo que ya son.

“Aquí nos toca dormir como los gatos: pelando los ojos. Después de las 5:00 de la tarde cualquier cosa puede pasar” dice Remijio. Y tiene razón. En el barrio El Escobal de Cúcuta, ubicado al cruzar el puente internacional Francisco de Paula Santander, nadie garantiza la seguridad cuando oscurece. Se dice que por esta zona se mueven los Rastrojos, el Clan del Golfo y otras bandas criminales, interesadas en controlar las trochas por las que pasa el contrabando desde Venezuela. Y al parecer, los yukpa les están estorbando. Los tres grupos que visitamos dicen que se sienten en peligro, perseguidos. Denuncian que dos miembros de su comunidad están desaparecidos, que reciben amenazas constantes para que abandonen el territorio, y que hay bandas criminales que se han querido llevar a sus muchachos.

Es miércoles 9 de mayo y estamos frente al puente Francisco de Paula Santander. Esta vez tomamos el camino de la derecha: vamos hacia la comunidad que vive debajo del puente. Caminamos unos metros hasta llegar a unas tiendas y ahí nos encontramos con Betilio, un líder del grupo. Un día antes lo llamamos a un número celular que nos compartió una fotógrafa y acordamos esta cita.

La Alcaldía de Cúcuta y el Gobierno los trasladaron a un albergue y están negociando con ellos un “plan de retorno”. Uno más. Desde que los yukpa llegaron, las autoridades los han retornado varias veces a Venezuela y ellos siempre han vuelto a Colombia. La ONIC (Organización Indígena Nacional de Colombia) ha denunciado que estos retornos se han hecho “sin planificación ni garantías diferenciales”. Y el Servicio Jesuita de Refugiados ha reiterado que antes de forzar el retorno de una comunidad vulnerable, que no tiene garantías en Venezuela, el Gobierno colombiano debería considerar otros “estándares de protección”.

Los jesuitas y la ONIC también llevan meses solicitándole al Gobierno colombiano declarar a los yukpa como un pueblo binacional, y darles el mismo tratamiento de los indígenas wayuu de La Guajira, quienes son protegidos por ambos estados. Pero una fuente del Gobierno nos aseguró que atender esa solicitud ha sido imposible porque es necesario “que haya voluntad” de los dos países, y el gobierno de Nicolás Maduro no ha estado dispuesto a dialogar.

Es miércoles 6 de junio y el diario La Opinión de Cúcuta titula en una de sus páginas principales: “Los yukpa se devolvieron, otra vez”. En el artículo señalan: “tras 14 días de alojamiento en el Centro de Atención Transitorio al Migrante, las 21 familias yukpa que quedaban en el lugar retornaron a la serranía del Perijá. A su regreso, las familias recibieron ayuda humanitaria compuesta por 238 mercados, útiles de aseo, medicamentos de uso básico, bienestarina, agua, refrigerios y 88 herramientas de trabajo”.

Hoy, para encontrar a los indígenas yukpa hay que ir a la Serranía del Perijá venezolana. Allá se llega luego de tres días de viaje en burro y bus, y de largas caminatas. De su vida en Venezuela sabemos que ya no pueden vivir de la caza, la agricultura y las artesanías, como lo han hecho históricamente, porque la profunda crisis de ese país también los tocó a ellos. Y sabemos que la Venezuela que abandonaron hace un año, desesperados por el hambre y las enfermedades, está igual. O peor.