A comienzos de 2017 el movimiento popular venezolano atravesaba un momento de dispersión y desmovilización.

Una serie de derrotas sufridas en 2016 -cuyo paroxismo se encuentra en la suspensión del derecho al sufragio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de las movilizaciones realizadas para exigir la activación del mecanismo de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro-, apagaron, en buena medida, el motor de las protestas en el país.

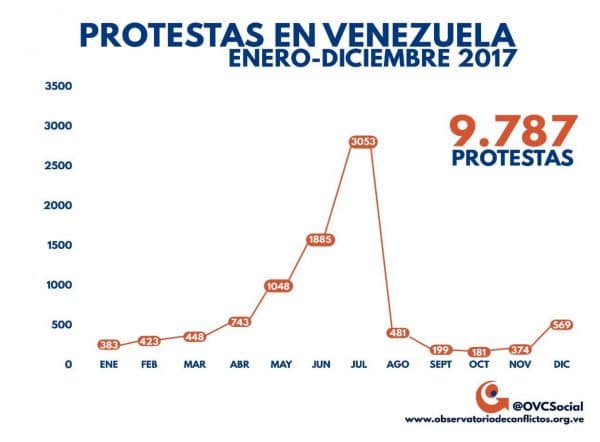

Entre enero y marzo de 2017, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), registró 1.254 movilizaciones a nivel nacional.

Mientras que para el mismo lapso de tiempo, pero en 2016, la organización contabilizó 1.552 manifestaciones.

A pesar de la escasa diferencia, en ese momento el dato expresaba un claro descenso para un país acostumbrado al incremento interanual de las movilizaciones sociales.

A inicios de 2017, el país avanzaba velozmente hacía una agudización de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, como consecuencia de la crisis económica derivada de la emergencia humanitaria compleja.

En paralelo, el gobierno de Maduro avanzaba en la sofisticación y consolidación de la maquinaria represiva que, hasta ahora, le ha permitido sostenerse en el poder.

Por segundo año, las comunidades pobres del país padecían las consecuencias del «Operativo para la Liberación del Pueblo» (OLP) y su sucesor, los «Operativos para la Liberación Humanista del Pueblo» (OLHP), dos planes de seguridad promovidos por la gestión de Maduro, que ocasionaron masivas violaciones de derechos humanos en zonas populares de Caracas y el resto del país, y que claramente fueron ejecutados con la intención de contener el descontento creciente y salvaguardar el control territorial del gobierno y sus corporaciones aliadas.

Además, las tensiones entre la Asamblea Nacional -de mayoría opositora-, y el resto de los poderes públicos -bajo el control de Maduro,- iban en ascenso.

Quiebre democrático

En octubre de 2016, a raíz de la suspensión inconstitucional e ilegal del proceso de realización del referendo revocatorio, Provea advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro debía ser calificado como una dictadura.

Más concretamente, una dictadura del siglo XXI.

Provea destacó que la suspensión del mecanismo constitucional no se trató de una simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pudiera obtener resultados favorables en las urnas.

Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo, dijimos entonces.

A partir de ese momento, la naciente dictadura de Maduro parecía avanzar sin resistencia alguna.

A fines de 2016 el movimiento opositor venezolano, disperso y desmovilizado, prácticamente no dio ninguna pelea significativa a los planes del gobierno.

Sin embargo, cientos de protestas demandando servicios públicos, alimentos y medicinas, seguían retando a la maquinaria represiva y cuestionando al liderazgo opositor.

Rebelión incipiente

El martes 7 de febrero de 2017, cerca de un millar de personas participaron en una marcha convocada por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) en la avenida San Martín de Caracas.

La movilización tenía como objetivo entregar un documento ante el Ministerio de Salud venezolano, exigiendo atención para las miles de personas afectadas por la crisis del sector sanitario.

Pero la marcha no pudo llegar a su destino, ya que antes de iniciar su breve recorrido, agrupaciones paraestatales identificadas como «colectivos», rodearon a los manifestantes y amenazaron con agredir a los presentes.

Actuaron en abierta coordinación con funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.

Fue entonces cuando el gobierno de Maduro, ante los ojos de la opinión pública, mostró cuánto estaba dispuesto a escalar los abusos contra los derechos humanos, para mantener la hegemonía real y simbólica sobre la gente y el territorio.

El «fracaso» de la movilización -generado por los obstáculos oficiales y para-estatales- catalizó una mayor voluntad de lucha entre los involucrados, quienes promovieron diversas iniciativas que posteriormente conectaron con las protestas opositoras de abril y potenciaron el debate público sobre la emergencia humanitaria compleja.

Punto de inflexión

Los días 27 y 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -luego de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del «Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela‟, dictó dos sentencias que sepultaron el Estado de Derecho en Venezuela.

Ambas decisiones, atizaron la conflictividad en el país y condujeron a la mayor ola de protestas y represión, registradas hasta ahora.

143 personas murieron en las protestas realizadas en Venezuela durante 2017.

Otras 3.802 personas resultaron heridas, en su mayoría debido al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública.

2017 marcó un hito en la dinámica de la conflictividad social en Venezuela.

Una rebelión democrática y popular extendida por toda la geografía nacional y que incorporó a diversos sectores sociales en un reclamo común, desnudó ante el mundo la verdadera naturaleza del gobierno de Maduro y su cúpula militar-civica.

Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelaron la existencia de una política de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas, mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), elevó el costo de la represión ejercida por la dictadura contra las manifestaciones realizadas entre abril y julio de 2017.

La OACNUDH identificó como sistemático y generalizado el empleo de diversos patrones de abusos contra los manifestantes, el Alto Comisionado desmintió a las autoridades de la dictadura que, en las pocas ocasiones que reconocieron la comisión de abusos, alegaron que estos se trataban de casos aislados.

La brutalidad represiva de entonces, y la abierta asunción del terrorismo de Estado para aplastar el descontento y la protesta popular, lograron, momentáneamente, detener la fuerza de un movimiento que amenazó con desalojar del poder a quienes han torcido la voluntad del pueblo para aferrarse a un mandato ilegítimo caracterizado por la corrupción, el aumento de la pobreza y las generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.