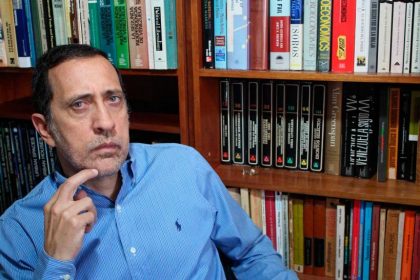

José Norberto Bausson es Ingeniero Civil de la Universidad Santa María (USM) con estudios de maestría en Ingeniería Ambiental. Trabajó por siete años en la Hidrológica de la Región Capital HIDROCAPITAL (1992-1999) como Vicepresidente y Presidente de esa institución. Además, fue Presidente del Instituto Municipal de Aguas y Acueductos del Municipio Sucre (Período 2009 – 2012). Con él conversamos sobre la situación del agua en nuestro país, dada las diferentes denuncias sobre la crisis de prestación del servicio.

– Antes de 1998 ¿cuál era la situación de acceso al agua potable y cuáles fueron los principales proyectos implementados por los gobiernos previos?

Venezuela, por ser un país ubicado en el trópico, tiene unas condiciones climatológicas que nos obligaron a planificar obras hidráulicas con unas características. En ese sentido desde los años 50 fuimos capaces de construir cien embalses para poder almacenar agua en el invierno y poder utilizarla en verano. Eso permitió la construcción de grandes acueductos. Tenemos grandes sistemas de acueductos como el de Caracas, el del Táchira, el de Falcón, el de Oriente, es decir tenemos grandes acueductos. Todo eso se fue proyectando con una visión, que para esta fecha deberíamos tener 7 embalses adicionales, de los cuales no se ha construido ni uno más. Eso da una idea de lo previsto que no se hizo, sumado al deterioro que han tenidos los diferentes sistemas a lo largo de estos veinte años, donde no ha habido mantenimiento, reposición de activos, de plantas, de tuberías. En estos momentos tenemos unos acueductos más viejos, que producto de lo que he mencionado, requiere mucha más inversión, mucho más técnica en su manejo.

– ¿Eso que estaba pensado o proyectado estaba para que cantidad de población?

Para el año 1998 se cubría al 87% de la población con servicio continuo de agua potable. Eso implicaba que el 94% de las personas tuviera agua a través de tubería. Era un porcentaje muy bueno, estábamos entre los primeros en América Latina. En cuanto a recolección de aguas servidas estábamos en alrededor del 84% y en cuanto a tratamiento de aguas servidas estábamos alrededor de un 48%. Actualmente el 82% de la población no tiene servicio continuo y el 18% que le llega manifiesta que no es de buena calidad. Eso indica que el deterioro en los sistemas ha sido tan acelerado que, prácticamente, el servicio que se le presta a la población no cumple con las normas mínimas exigidas.

– ¿Cómo es el proceso que permite que las personas puedan disfrutar del servicio en su casa?

Comienza por los sistemas de captación, es decir los embalses, luego existen una serie de infraestructura que se tiene que operar adecuadamente para que llegue el agua a tu casa. Por eso cuando el gobierno habla de la escasez, producto del fenómeno del Niño, se desmonta fácilmente, ya que ese fenómeno se viene previniendo desde hace muchos años y si se hubieran realizado las obras de captación prevista, sus efectos se verían ciertamente muy atenuados. El asunto de enviar agua de buena calidad hasta las viviendas, hasta las industrias, hasta los centros hospitalarios es un proceso bien difícil que requiere destrezas y recursos. Todas las empresas que manejan los acueductos requieren de autonomía, de capacidad operativa, de equipos, de logística ya que el agua se encuentra almacenada en los embalses, generalmente a más de 100 Km de los centros poblados.

Por poner un ejemplo, el agua que se consume en Caracas se encuentra a más de 180 Km en el embalse de Camatagua, que no solamente está lejos, sino que se encuentra en una cota más baja por lo que requieres poder bombearla contra la gravedad, hacer todo un esfuerzo técnico a través de 54 estaciones de bombeo gigantescas para que el agua llegue a la ciudad. Una vez que llega tienes 80 estaciones de bombeo requeridas para distribuir esa agua, en algunas zonas como El Junquito requieres muchas de esas estaciones de bombeo: llega a Caracas, luego a Vista Alegre, luego al Km. 4,5, después el Km 11, hasta que llegue a El Junquito, entonces esos son unos entramados técnicos que deben ser manejados por personal con experticia en el área.

– Hay quienes sostienen que las razones de la crisis actual tienen que ver justamente con fallas atribuibles a esa mala gestión y mantenimiento en los últimos años.

Además, puedo decir que con las características del problema en estos momentos, solamente con la aplicación de técnicas de ingeniería adecuada podría revertirse esa situación en un porcentaje importante. Solamente con que exista personal adecuado que opere los acueductos en el ámbito nacional se lograría un cambio, no suficiente por el deterioro de las instalaciones y los equipos (bombas, tuberías, plantas de tratamiento), sumando a eso la falta de medición, situación por demás que va en contra de los principios establecidos por ejemplo de la Agenda 21, que permita la entrega eficiente del recurso a la gente y que esta misma gente entienda que está siendo medido su consumo para el buen uso del agua. Un error fue que los acueductos fueran administrados por militares que no tenían ninguna experiencia en el manejo, tanta inexperiencia tuvieron que al final fueron removidos por el impacto demoledor de sus gestiones.

Cambio climático y Arco Minero

– ¿Son suficientes las fuentes de agua existentes en el país para surtir a la población o estamos siendo afectados por fenómenos como el cambio climático?

Todos los servicios públicos, y el agua es uno de ellos, deben crecer al ritmo de crecimiento vegetativo de la población para por lo menos mantener la calidad del servicio y eso no ha ocurrido. Sumado a eso, tienes pérdidas de agua por rotura de tuberías, por mal manejo en la macro y micro medición que permita saber la cantidad entregada y hacer más eficiente el suministro, por otro lado si no se cobra por el servicio a la población, sino a través de una tarifa plana, tienes entonces un panorama donde el servicio es de mala calidad. El otro punto a destacar es la falta de autonomía de las empresas que manejan los acueductos y en estos momentos las empresas solo cobran el equivalente el 2% del costo de su nómina. Ninguna empresa de servicio público en el mundo funciona sin al menos un 70% de autonomía de sus costos operativos.

Las empresas que manejan los acueductos dependen de un órgano central para reponer partes y piezas por ejemplo, las horas extras no las pagan las empresas sino los “colectivos” y así siguiendo. En el año 2004 se congelaron las tarifas del servicio, en el 2014 se eliminó la tercerización eliminando la posibilidad de distribuir muchas operaciones que no se podían realizar directamente con la nómina fija, como por ejemplo mantenimiento de vehículos, mantenimiento de bombas de achique, etc… lo que impactó negativamente al pasar de 400 cuadrillas de mantenimiento y operación que había en Caracas a 12 cuadrillas. Eso habla básicamente de que la razón del mal servicio no es la falta de fuentes de agua.

– ¿Y en cuanto al cambio climático?

El cambio climático tiene unas particularidades. En Venezuela está pasando un fenómeno muy gráfico, el sur del país tiene hoy en día uno de los años más húmedos de lo que se tenga registros. Tenemos, por ejemplo, la crecida del río Orinoco, consecuencia de las crecidas a su vez del río Caroní, del río Paragua, del río Apure entre otros. Sin embargo en la región costera ha sido uno de los años más secos de la serie histórica, eso son efectos del cambio climático, por lo que deberíamos estar preparados para esas incertidumbres que permitieran superar los baches que ese cambio iba a producir. P

or ejemplo estaban previsto construirse los embalses Maya, Naiguatá y Los Caracas, pero ninguno ha sido construido. Para Caracas estaba previsto el embalse de Cuira y lleva 10 años sin concluirse, estaba previsto el embalse de Macarao, el embalse La Encantada tampoco se ha hecho, en Guatire-Guarenas estaba el embalse El Ingenio, es decir toda una red planificada y prevista porque esto iba a pasar. Así como en el pasado se decretaron los parques nacionales para proteger a todos los acueductos, como el Parque Nacional Guatopo que permitió proteger las cuencas que alimentan Lagartijo, Taguacita, Taguaza, Cuira; previsión que no se ha cumplido en estos 20 años desde 1998.

– En ese sentido ¿Cuál podría ser el impacto que el arco minero del Orinoco tiene o tendrá en el acceso al agua por parte de la población?

Lo primero que hay que decir es la importancia desde el punto de vista ecológico tienen esas cuencas en el sur del país. Hay cuencas en el mundo que son muy valiosas por su diversidad de especies. Por otro lado la cuenca del Caroní tiene una importancia muy grande debido a la cantidad de energía eléctrica que produce. En el caso del Orinoco tiene también un valor estratégico debido a que por esa vía sale la producción que realizan las empresas de Guayana (hierro, aluminio entre otros) por lo que se convierte en un eje fluvial importantísimo el cual debe ser dragado de forma permanente.

Si en este momento esas cuencas están siendo intervenidas por la minería, la producción de sedimentos aumenta, sumado a la contaminación que la misma actividad minera produce. En cualquier parte del mundo para realizar una intervención como la que se está haciendo en esa zona, hay que previamente realizar estudios de impacto ambiental para minimizar sus consecuencias en el ambiente. En este momento todavía se está a tiempo de que esas zonas se regeneren, pero lamentablemente se va a llegar a un punto de no retorno y los daños serán irreversibles.

Corrupción y marco legal

– ¿Qué indicio hay en el mal manejo de recursos que hayan incidido en la crisis de prestación del servicio?

Eso puede ilustrase con dos cosas. ¿De dónde provienen los recursos para el funcionamiento de los acueductos? De las tarifas que se le cobran y de recursos que proveen terceros. Eso es una regla de oro para cuidar el servicio. Tenemos varios casos donde los recursos se han utilizado y no se ha visto el resultado, por ejemplo el Sistema Tuy IV, se ha gastado una cantidad importante de recursos y todavía no llega una gota de agua a Caracas por ese sistema, ni llegará por lo menos en los próximos 5 años. El acueducto regional de Falcón se usaron los recursos, se terminó la obra, todavía no está funcionando, el acueducto Campoma-Chacopata para surtir agua a Margarita, tampoco. Si no se hacen nuevas obras, si no recaudas para mantener las que tienes, si no remuneras al personal de manera adecuada, el resultado es el que conocemos. Puedo decir que si en este momento hubiera un cambio de gobierno no tendríamos personal para manejar de manera eficiente el sistema.

– ¿Qué impacto han tenido la ley de aguas y la ley del Servicio de agua?

La ley de Prestación del Servicio de Agua es del 2001 y la Ley de Aguas es del 2007. Lamentablemente nunca se reglamentaron y la estructura necesaria para su aplicación tampoco se montó. Es más, se tergiversó aún más el objetivo de ambas ya que se creó el Ministerio de Atención a las Aguas, creado este año, el cual tiene bajo su jurisdicción todas las empresas de prestación del servicio. Esas leyes estaban diseñadas para producir información y generar control y seguimiento a las empresas prestadoras del servicio. Ejemplo de esto es que ahora estas empresas tienen organismos contralores como las oficinas de control y regulación del servicio dentro del propio ministerio, cuando deberían estar de manera externa y de forma autónoma. Por otro lado existe una sentencia de un tribunal que impide hablar de la calidad de las aguas, a pesar que en la ley de prestación del servicio dice que es de obligatorio cumplimiento y de conocimiento público.

Participación ciudadana

– ¿Cuál es su opinión de las mesas técnicas de agua implementadas entre los años 2000 y 2002? ¿Es un modelo que puede ser rescatado para fomentar la participación?

Fueron organizaciones creadas para hacer llegar, a nivel del ciudadano, información sobre el funcionamiento del servicio. Una vez que fueron absorbidas por los Consejos Comunales se tergiversaron. Hoy en día existen, al menos en Caracas, varias como las Mesas Técnicas de Agua en Baruta y en Sucre, en las cuales actualmente me encuentro colaborando, incluso con la creación de unas en el municipio Libertador, siendo estas mesas un mecanismo de contrapeso a las empresas hidrológicas, porque sin información ¿cómo el ciudadano puede sentarse en una mesa a discutir los problemas con alguien de Hidrocapital por ejemplo? Ese el reto en el cual me encuentro colaborando.

– ¿Qué medidas sugiere usted deberían implementarse por parte de la población para mejorar el acceso al agua potable?

Lo primero es que la población entienda el problema y hacerle ver al responsable que está informada. Lo segundo en sus comunidades hacerle seguimiento y control de las fallas del servicio como botes de agua, fallas en el suministro, promover junto con los municipios la posibilidad de explotación de aguas subterráneas para sectores donde le problema sea más agudo y por último solicitarle a las empresas prestadoras del servicio el plan de trabajo trimestral que tiene para su sector o municipio.

Luis Silva / Especial para Provea