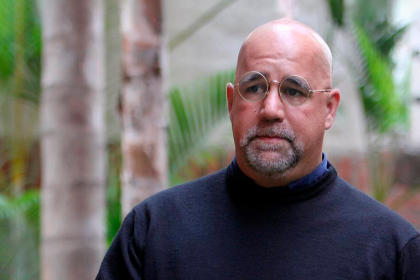

Francisco Alfaro es analista político, doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo. Es investigador externo del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I y participante del grupo “Aquí cabemos todos”. Con Alfaro conversamos sobre las características de un eventual proceso de transición en el país y su opinión sobre la situación tras las votaciones del 20 de mayo.

Francisco Alfaro es analista político, doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo. Es investigador externo del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universitat Jaume I y participante del grupo “Aquí cabemos todos”. Con Alfaro conversamos sobre las características de un eventual proceso de transición en el país y su opinión sobre la situación tras las votaciones del 20 de mayo.

– Antes del proceso electoral hablaste sobre el paso de Venezuela de un autoritarismo competitivo a uno hegemónico, con vocación totalitaria. ¿Después del 20 de mayo cómo defines la situación del país?

Esos son conceptos que se utilizan en las ciencias políticas en todo lo que tiene que ver con las transiciones y los regímenes políticos, categorías como el de regímenes híbridos para señalar características determinadas de cada uno de ellos. Es muy difícil decir que un régimen es totalmente puro y se utiliza el término de “híbrido” para regímenes que están más cercanos a la realidad más que a las definiciones teóricas.

Antes de entrar con lo ocurrido el 20 de mayo hay que decir que en Venezuela se viene violando la Constitución desde el año 2007. En ese momento Hugo Chávez pierde el referéndum consultivo para una nueva Constitución y no reconoce las consecuencias de esa derrota. Aprovechando que la Asamblea Nacional era de un solo color, se inicia la aprobación de leyes y decretos ley por parte del presidente para la instalación de una nueva institucionalidad, es decir un sistema paralelo al que estaba establecido en la constitución del año 1999. Ejemplos de eso lo tenemos con la aprobación de la unión cívico-militar, el Estado Comunal, estructuras paralelas, la relección indefinida que no estaban en la Constitución y que habían sido negadas en ese referéndum consultivo. Venimos de una democracia liberal con valores como el respeto y la alternancia en el poder, la pluralidad política, que han sido mellados desde los años 2006-2007. Con este panorama llegamos al año 2015 y la elección de la Asamblea Nacional, donde la oposición gana la mayoría de los curules en el parlamento de manera visible y se viola el principio básico de la democracia, que es el respeto a la voz de la mayoría. Este hecho demuestra el final de lo que se denomina un autoritarismo competitivo, que permite cierto juego electoral, sin poner en riesgo el poder Ejecutivo Nacional y pasamos a lo que se denomina un autoritarismo hegemónico, caracterizado por el irrespeto a la voz de las mayorías. En ese sentido puede verse como se le sustraen competencias al parlamento, luego la paralización del proceso de un referéndum revocatorio. Finalmente se convoca a una Asamblea Constituyente, sin pasar por un referéndum consultivo y además con una elección de segundo grado, luego se realiza una elección de gobernadores y alcaldes con partidos políticos proscritos, con líderes políticos inhabilitados y finalmente la guinda del pastel es la elección presidencial de mayo de este año. Tenemos, entonces, un autoritarismo hegemónico con vocación totalitaria, caracterizado por las acciones del gobierno de controlar todos los ámbitos de la sociedad con elementos de control como el carnet de la patria y la instrumentalización del hambre de la gente con fines proselitistas.

– ¿Crees que no debe calificarse de dictadura?

Todo régimen autoritario es una forma de dictadura. En países como Argentina o Ecuador ha habido regímenes con características autoritarias, sin embargo, al final se cumple una de las premisas de la democracia: alternabilidad en el poder y se ha respetado la voz de la mayoría. Si bien no puede decirse que son unas democracias liberales plenas, han tenido transiciones y hubo alternabilidad. Por otro lado, digo que tiene vocación porque avanza en esa dirección, si bien aún no llega, al tener aún, por ejemplo, el secreto del voto, pero avanza a través de la siembra de la duda en el ciudadano sobre si su voto es realmente secreto.

– Diálogo y negociación son cruciales para identificar posibles vías para la transformación del conflicto actual en Venezuela. ¿Qué características deberían tener?

Primero hay que recordar que hemos tenido cuatro experiencias de diálogo y negociación desde el 2002 hasta el 2018. La primera fue la liderada por la OEA y el PNUD entre 2002 y 2003, la del 2014 que convoca el propio presidente donde por primera vez se invita a UNASUR y al Vaticano de una manera bastante puntual, luego la del 2017, donde el Vaticano juega un papel más importante en lo referente a la metodología y la agenda con la participación de los tres ex presidentes Zapatero, Fernández y Torrijos y finalmente la de República Dominicana 2017-2018, con la participación de Zapatero y el presidente de esa nación. Hago este recuento porque en esas cuatro experiencias han existido temas que se han venido desarrollando. En el año 2003 se firmó un acuerdo que solo se cumple el punto del referéndum revocatorio del año 2004. Puntos como la creación de una Comisión de la Verdad que fuera plural, profesional, rigurosa no se concretó, tampoco el tema del respeto a las minorías. Se han sumado otros temas a lo largo del tiempo por el agravamiento de la situación, como por ejemplo el tema humanitario, ya en el 2017 en las mesas que se crearon como la mesa del tema electoral, otra sobre el tema político, otra sobre el tema económico y se toca el tema humanitario. Por otro lado, se ha agregado el tema de los presos políticos. Al entrar en escena la Asamblea Nacional Constituyente, esto también se ha tocado como tema de negociación. Entonces si uno revisa hay un listado de temas que se podrían utilizar para no empezar de cero, es decir hay temas aún pendientes y con los cuales se podría arrancar. Es decir, tomar todos esos acuerdos como los del 2002-2003 y los otros preacuerdos que no se llegaron a firmar y colocarlos sobre la mesa, eso sería lo primero. Lo segundo es que, para que haya negociación y funcione, tiene que haber voluntad política y que sea a través de ese mecanismo la vía para llegar a acuerdos.

Un ejemplo lo tenemos en Colombia que venía haciendo negociaciones desde los años 80, aunque con la particularidad de que las partes pensaban que una podía aplastar a la otra, ya al llegar al 2013 las partes entendieron que tenían que sentarse en una mesa a dialogar, ya que ninguna de las dos podía imponerse a la otra y ahí van con su proceso de Paz, imperfecto, con sus más y sus menos, pero han ido avanzando. En Venezuela eso todavía no se ha dado. Creo que por parte de la oposición ha habido mucha improvisación a la hora de ir a las mesas de diálogo y negociación. Y, de parte del gobierno, desde el 2014 ha utilizado este mecanismo como un mecanismo apaciguador, aunque esa estrategia parece que ha llegado a su fin, porque la comunidad internacional ha comenzado a ver lo que pasa desde el año 2015 de otra manera, con una visión más corporativa y coherente.

– ¿Cuáles serían los nudos cruciales para un potencial acuerdo?

Lo primero sería que la oposición se reorganizara hacia un solo centro, que les permita tener una postura lógica y por el lado del gobierno sería que entendiera que sin la mediación internacional es difícil que logren una salida a su propia situación. En la última negociación hubo dos puntos que fueron la tranca: el primero el tema del calendario y garantías electorales, garantizar este punto muy probablemente le hubiera significado al gobierno la entrega del poder. Es curioso ver que el documento propuesto por los cancilleres de Nicaragua, Bolivia, Chile y México es un documento apegado perfectamente a la Constitución, sin embargo, el gobierno no lo acepta porque eso sería volver a la constitución de 1999 y eso implica perder poder. El segundo nudo crítico fue la Asamblea Nacional Constituyente que es un supra poder que no está fundamentado en la Constitución y no tiene legitimidad de origen. En ese sentido, si bien hay un marco constitucional, existen unas realidades políticas de facto. Entonces, en una nueva negociación, hay que plantearse que se va a hacer con eso para darle viabilidad a ese proceso. Si bien esos son mecanismos que se han creado para blindar al gobierno de una posible salida del poder, es necesario pensar no solo en lo normativo sino también en lo político.

Un caso a tomar en cuenta fue en la Guerra de Independencia, en 1820 al pasar ya siete años del Decreto de Guerra a muerte y al ser desplazado el gobierno absolutista en España por uno liberal, aunque ese gobierno no estaba de acuerdo con la independencia, gira la orden de que los Realistas hablen con los Patriotas a ver a qué acuerdo pueden llegar. Sucre y Bolívar se entrevistan con Morillo y llegan a acuerdos como sacar a los civiles del conflicto, tratamiento digno a los heridos después de las batallas, respeto a las mujeres y a los niños, que haya intercambio de prisioneros. Habría que identificar temas de interés común que permita por lo menos que el país no termine de colapsar, por ejemplo la atención humanitaria que no pone en riesgo el poder político del gobierno, lo segundo tomar decisiones en el área económica, que tampoco implicaría la salida del gobierno, pero impide que el país se vaya por un despeñadero, lo tercero la excarcelación de los presos políticos, que por lo menos retornen a sus casos y el proceso de liberación plena siga su curso en las negociaciones.

Hay que reconocer que el país se ha ido quedando sin herramientas que permitan la alternabilidad del poder, la vía electoral ya no es una opción, ya no son las marchas, la oposición está disgregada, hay en este momento tres o cuatro corrientes dentro de la oposición. Entonces pareciera que lo que pudiera iniciarse sería una labor andragógica, incluso con sectores del gobierno, que estén dispuestos a escuchar lo que está pasando en el país y tomen decisiones para cambiar el rumbo de determinadas cosas.

– Hablas de la existencia de cuatro tendencias dentro de la oposición

Así es, está el Frente Amplio, está la MUD, está el grupo de Falcón y está el grupo de María Corina Machado con Antonio Ledezma. A la comunidad internacional no le resulta fácil saber con quién reunirse y eso podría terminar en que se reúna directamente con el gobierno, lo cual no garantiza una transición. Por otro lado, también hay que decir que el factor económico juega en contra del gobierno. No es igual tener unidad en la coalición gobernante cuando tienes recursos, a que te quedes sin recursos que repartir, lo que pudiera generar también fisuras en el gobierno a mediano plazo. Lo cierto del caso es que lo que viene es complicado, quizá lo peor ya no será que se termine de perder la democracia, la constitución, incluso la independencia porque le debemos tanto a tantos países, sino perder al Estado como lo conocemos. Este es un gobierno autoritario que no controla, reprime pero no controla, hay territorios en el país que no están bajo el control del gobierno, desde bandas criminales, hasta quien sabe, esa anomia en medio de un colapso económico, con una oposición desarticulada y un gobierno que se pudiera fracturar, nos puede llevar a una fragmentación del Estado. No sabemos tampoco, ante un estallido social, como va a reaccionar la fuerza armada, hasta ahora siempre lo ha hecho de manera corporativa, pero ahora no sabemos qué nivel de profesionalismo tienen.

Laboratorio de dominación

– ¿Por qué hay tantos obstáculos para la unión de los sectores no oficialistas? ¿La dificultad de los consensos es parte de nuestra cultura política?

Hay que reconocer que la experiencia de la MUD, por lo menos desde el 2009 hasta el 2015, fue bastante importante. Sin embargo, al llegar al 2015 la oposición se dividió en dos partes, porque hasta ese momento estaba en manos de la MUD, pero al llegar a la Asamblea Nacional pareciera que tuvo dos centros: la MUD y la AN. No sé si esa existencia en paralelo afectó la unidad de la propia oposición. Es justamente en el momento del mayor éxito electoral cuando comienza un declive de la unidad y de las acciones a tomar. Quizá el hecho de tener una coalición muy diversa generaba conflictos a lo interno, también hay que decir que, a diferencia de los autoritarismos anteriores, este es mucho más sofisticado y ha neutralizado quirúrgicamente iniciativas que podrían facilitar a que la oposición pudiera unirse. La diversidad de visiones pudiera ser una explicación. La otra sería los problemas internos dentro de cada partido, problemas que se están evidenciando de manera pública en estos momentos. Lo tercero es lo que mencioné anteriormente, el gobierno ha sido muy hábil en ir desarticulando a la oposición, ha ido haciendo cosas que le complique el panorama, por ejemplo, impide que dos partidos se revaliden, pero permite que otros sí, inhabilita a tres dirigentes, pero a otro no. Eso genera conflictos dentro de la oposición a la hora de tomar decisiones. Y la cuarta razón, me parece, es el tipo de autoritarismo innovador. Literalmente en Venezuela está ocurriendo un laboratorio y creo que a todo el mundo lo ha agarrado “fuera de base”. En estos momentos hay que decir que la sociedad se encuentra postrada y en modo supervivencia, después de los fracasos ocurridos durante el último año. Quizá en este momento debiera plantearse un nuevo rol de lo que pudiera ser un mecanismo de negociación, ya que ha ido perdiendo fuerza. En este momento los actores con peso son el gobierno y la comunidad internacional.

– ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional sobre el conflicto venezolano? ¿Qué opinas sobre la política de sanciones?

A partir del 2015 la comunidad internacional ha tenido un papel de mayor acción sobre el caso de Venezuela. Lamentablemente los mecanismos internacionales y los mecanismos jurídicos sólo se activan cuando se ve amenazada la figura presidencial, como cuando hay un golpe de estado clásico, por ejemplo, pero en nuestro caso, donde se presentado un proceso de erosión progresiva de la democracia y el avance hacia un modelo autoritario, la comunidad internacional ha sido muy lenta. Una crítica sería que las democracias tienen pocos anticuerpos para evitar autoritarismo que llegan al poder a través de la propia democracia. Los organismos internacionales tienen que adaptarse a esa realidad. Creo que el hecho de que sólo formen parte de estos organismos los jefes de Estado debería revisarse. Quizá debieran también formar parte los parlamentos, representantes de las ONG de los países, porque tienen visiones diversas. En estos momentos, sin embargo, creo que la comunidad internacional está observando un estancamiento de la situación y se está consolidando una situación anómica, en ese sentido la pregunta sería ¿qué papel debe jugar la comunidad internacional y la oposición para que un nuevo mecanismo de diálogo pueda tener un resultado efectivo y no vuelva a ser una experiencia frustrada? Creo que un papel que pudiera jugar la oposición sería ser un mediador entre el gobierno y la comunidad internacional.

– Eso que acabas de mencionar es lo que ha estado pidiendo el gobierno a la oposición, lo ha hecho incluso de manera pública

Es cierto, pero la oposición no debe hacerlo de manera gratuita y es ahí donde tendría un rol de mayor incidencia y volvemos a lo mismo, la oposición debe re-articularse. ¿Qué le puede pasar a la comunidad internacional, lo cual es peligroso, ante esta desarticulación? Que no sepa cual oposición es su interlocutor ante el gobierno.

– ¿Qué más pudiera hacer la comunidad internacional sobre la situación venezolana?

Hasta ahora se habla de la comunidad internacional de la OEA, el Grupo de Lima, pero existen otros actores de peso, aliados del gobierno, con los que esos organismos pudieran conversar a ver si ellos pudieran tener incidencias en cambiar ciertas conductas del gobierno nacional. A países como China, Rusia, Irán creo tampoco les convenga que el país se desmadre. Lo negativo de esta vía, en el caso de los países nombrados, es que allí los venezolanos no pintaríamos mucho en lo que ahí se decida. Pareciera que lo menos malo y lo más realista podría ser ayudar a que el gobierno cambie su política económica, humanitaria y, progresivamente, lo político, buscando garantizar un mecanismo de salida a mediano plazo. Ahí podría comenzar a hablarse por ejemplo de mecanismos de justicia transicional.

– La Justicia Transicional aparece como una herramienta para afrontar los retos futuros de Venezuela ¿Cómo funcionaría?

Hoy en día hay algunas ONG que están tratando el tema de justicia transicional. Este tipo de justicia es una serie mecanismos que permitan que las transiciones se den de manera exitosa, lo que no ocurre con la justicia penal. En estos procesos hay que equilibrar dos cosas: aplicación de justicia y paz con tranquilidad. ¿Qué han hecho algunos países donde se ha aplicado? Por garantizar la paz, se obvia la justicia y se guarda en un cajón, lo que se llama ley de punto y final, otros donde se han dado cambios de gobierno ocurre un retorno al autoritarismo. Actualmente es un experimento que se está haciendo en Colombia, que creo es la única experiencia que se conoce hasta ahora, que busca equilibrar la estabilidad, la paz y el futuro con la aplicación progresiva de justicia con mecanismos que no son solo penales, sino que también son económicos y también restaurativos. Muchas veces con la justicia penal no restituye.

Andragogía democrática

– Analistas como Margarita López Maya hablan sobre la desestructuración del tejido social venezolano como consecuencia del conflicto. ¿Cómo trabajar la transición desde las bases de la sociedad en este contexto?

Creo que a nosotros como sociedad civil nos toca un papel de andragogía democrática, buscar los puentes con sectores del gobierno nacional que puedan estar abiertos a ver la gravedad del asunto. El padre Alejandro Moreno ha trabajado mucho el tema de la violencia y él utiliza un término que busca definir el carácter del venezolano: la convivialidad, significa que nosotros privilegiamos la convivencia por encima del conflicto. Un ejemplo de eso es que nosotros con casi 20 años de polarización inducida, inicialmente por parte del gobierno, lo que le ha dado mucho rédito electoral, pero también desde el lado de la oposición, y sin embargo hemos privilegiado la convivencia. Creo que a la hora de un proceso de transición los venezolanos vamos a ser capaces de privilegiar la convivencia para poder seguir adelante, no por eso se puede obviar la necesidad de aplicar justicia, pero en los términos que hemos tocado anteriormente. Va a ser un proceso largo eso de volver a tener un tejido social, pero creo que la sociedad va a contribuir a eso de una manera bastante entusiasta.

Luis Silva / Especial para Provea